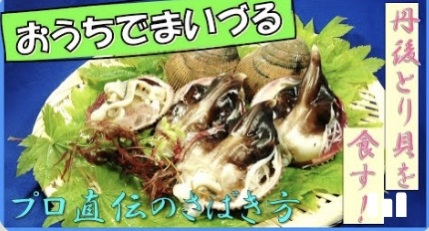

舞鶴の初夏の味覚「丹後とり貝」の出荷は、令和6年4月22日から始まっていましたが、令和6年7月12日をもって、今シーズンの出荷が終了しましたのでお知らせします。

「初夏の味覚【丹後とり貝】を食す!プロ直伝のさばき方」(舞鶴市公式ムービーチャンネル)はこちら

舞鶴の初夏の味覚「丹後とり貝」の出荷は、令和6年4月22日から始まっていましたが、令和6年7月12日をもって、今シーズンの出荷が終了しましたのでお知らせします。

「初夏の味覚【丹後とり貝】を食す!プロ直伝のさばき方」(舞鶴市公式ムービーチャンネル)はこちら

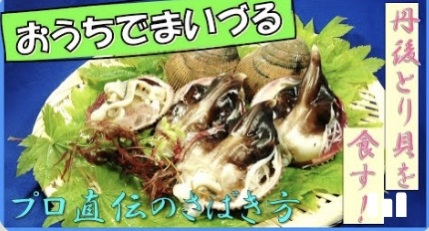

4月27日(土)から「舞鶴のさかな提供店プレゼントキャンペーン2024【春夏】」がスタートしました!

応募期間は、8月31日(土)までです。

「丹後の海 育成岩がき」は、4月11日(木)から出荷が始まりました。

「丹後とり貝」は4月22日(月)から出荷が始まりました。

【表面】こちらをクリックするとPDFでご覧いただけます。⇒QRコード部分にリンクを張っています。

【中面】こちらをクリックするとPDFでご覧いただけます。⇒QRコード部分にリンクを張っています。

※中面のPDFファイルは、お店をクリックすると舞鶴市水産協会HPの各店の紹介ページにジャンプし、より詳しい情報をご覧いただけます!

春夏のキャンペーンのプレゼントは「舞鶴のさかな提供店利用券」です。

1万円分が1名様に、3千円分が50名様に抽選で当たります。

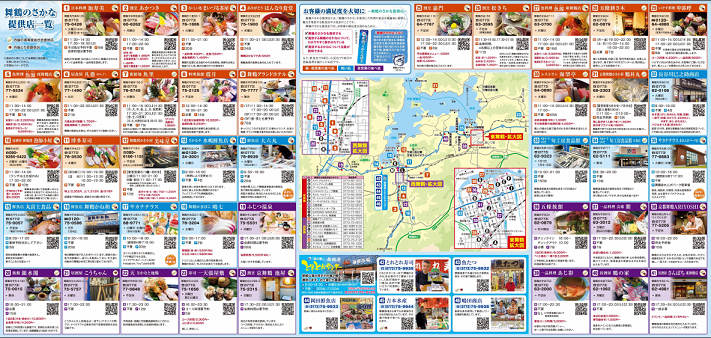

【応募方法】

(1)「舞鶴のさかな提供店」に備え付けのQRコードをスマートフォンで読み込む

(2)応募フォームに必要事項を入力

(3)送信するだけ!!

たくさんのご応募おまちしております!

厳正な抽選を行い、9月中に当選者の方へはプレゼントを発送する予定です。楽しみにお待ちください。

※個別の当選結果についてお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承ください。

令和5年12月8日(金)から、冬の味覚【特選京鰆】の出荷がスタートしましたが、令和6年3月29日(金)で取り扱いは終了しました。引き続き、【京鰆】の出荷は継続されています。

※【特選京鰆】【京鰆】とは?

京都府内の定置網で獲った鰆の中で、1.5㎏以上の鰆を【京鰆】、特に、晩秋から初春(例年、3月下旬)にかけて脂がのってうまみが増した3.0kg以上の鰆を【特選京鰆】といいます。

こちらは、田井漁港に水揚げされた京鰆です。船上で活〆し、傷がつかないよう丁寧に扱って市場へ出荷されています。

鮮度の低下が早い鰆ですが、産地である舞鶴では、お刺身、あぶりなどで楽しむことができます。

ぜひおいしい「舞鶴のさかな」を、舞鶴でお楽しみください!

舞鶴の初夏の味覚、「丹後の海 育成岩がき」の出荷が令和6年4月12日から始まりました。例年、8月中旬まで、出荷は続きます。

【丹後の海 育成岩がき】の情報や食べられる・買えるお店はこちら

「夏の味覚【丹後の海 育成岩がき】を簡単に開けて食してみよう!」(舞鶴市公式ムービーチャンネル)はこちら

「かまぼこ博士のかまぼこ百科」は、舞鶴かまぼこ協同組合の辻義雄専務理事(舞鶴市民から「かまぼこ博士」と呼ばれています。)が執筆され、2011年から約4年間にわたり、舞鶴市民新聞に連載されたものです。かまぼこ、とりわけ舞鶴かまぼこへの愛に満ちた「かまぼこ博士のかまぼこ百科①~㊺」を順次掲載します。読めばあなたも「かまぼこ博士」。そして、舞鶴かまぼこがとても食べたくなってしまうでしょう。

なお、当コラムに掲載するにあたっては原文のままとし、日時や役職、社名等も当時のままとしています。また、今では存在しないメーカー、商品もありますのがご了承ください。

かまぼこのことを、このコラムに連載させていただくお話をいただいて、ほぼ月に一度のペースで原稿を書いてきたが、はや4年の歳月が過ぎようとしている。

私も、還暦となり、会社でいうところの一応の区切りを迎えたばかりである。大学を出てから、他の食品会社に在籍した年数や現在の舞鶴かまぼこ協同組合で働いた年数を加えると、ほぼ37年となるが、この間、ずっと食品関係の仕事をしてきたことになる。

もちろん、共働きの両親のもとで育った私には、食品会社とはほとんど無縁であったと言ってよいが、元来、食べたり呑んだりすることが大好きな人間であり、後から考えると自分にとってはこれこそが天職であったのかもしれないと思えてくる。

わが業界にも、これから、天変地異ともいえる自分たちの力ではどうしようもないような地球規模の動きが少なからず影響を及ぼしてくるだろうと思われる。海の環境と資源問題もそうであるし、国家間の食糧の争奪もそうであるし、エネルギー 問題や、あってはならない国と国との係争事、経済のうねり、などもそうであろう。

思えば、私が舞鶴のかまぼこ業界に身を置くようになった頃、組合員の会社は14社もあったし、さらに、現組合の前身であるかまぼこ水産加工業協同組合が設立されたころ(昭和25年)は26社があったといわれている。

私が定年となった今では、組合員企業の数はわずか5社のみとなっている。

10年先、50年先はどうなっているだろうかと思うと気が遠くなりそうだが、その時代、その時代の大きなうねりの中で、波に乗るか、波間にのみこまれてしまうか………先のことは誰もわからない。

ただ、かまぼこという食べものは、900年以上も日本人に食べ続けられてきたわけであり、これまでも幾多の時代の波が押し寄せてきた中でも、生き残ってきたことを考えると、私がこの業界にお世話になったわずか数十年のことだけで未来を 予測するのは、かまぼこに対して、あまりにも失礼ではないかと思うようになった。

魚という動物蛋白から、有用な塩に溶ける蛋白質をとりだし、それらを細かい分子構造の組織にして、繊維状になったたんぱく質をからめて熱でかためた加工食品……….これがかまぼこの姿であり、魚のもっているタンパク質や有効成分をそのまま引き継いで、いつでも簡便に食べることができる食品である“かまぼこ”は、これからも日本人の食卓から消えてなくなることはないと信じたい。

三十余年もの長きにわたり、舞鶴かまぼこに関わって仕事ができたことは、本当に幸せであったと思うし、これからも生ある限り、見守っていきたいと思う。

舞鶴かまぼこ百科への投稿記事も、まだまだ、中国へ技術指導にいった思い出や、商品開発にかかわった思い出だとか舞鶴かまぼこの営業に全国行脚した思い出など、他にも色々とあり、話題は尽きないが、冒頭で述べたように、私自身の区切りとなる年がやってきたことを契機に、ほぼ4年にわたり、浅学な私の投稿記事を読んでいただいた読者の皆様と、投稿の場を与えてくださった舞鶴市民新聞のスタッフの皆様方に感謝を申し上げつつ、いったん、幕を下ろしたいと思う。本当に長い間、ありがとうございました。(完)

「かまぼこ博士のかまぼこ百科」は、舞鶴かまぼこ協同組合の辻義雄専務理事(舞鶴市民から「かまぼこ博士」と呼ばれています。)が執筆され、2011年から約4年間にわたり、舞鶴市民新聞に連載されたものです。かまぼこ、とりわけ舞鶴かまぼこへの愛に満ちた「かまぼこ博士のかまぼこ百科①~㊺」を順次掲載します。読めばあなたも「かまぼこ博士」。そして、舞鶴かまぼこがとても食べたくなってしまうでしょう。

なお、当コラムに掲載するにあたっては原文のままとし、日時や役職、社名等も当時のままとしています。また、今では存在しないメーカー、商品もありますのがご了承ください。

私がこの業界に足を踏み入れた35年ほど前までは、まだ、舞鶴のかまぼこ屋さんは、それぞれ各社で生すりみ加工を行っていた。北洋のスケソウダラを原料とする冷凍すりみ技術が完成し、全国流通するようになると、ほとんどのかまぼこ屋さんは、冷凍すりみに依存し、面倒な鮮魚生すりみ加工からは足を洗っていった。

そんな中、鮮魚からつくるかまぼこの伝統の味を忘れてはいけないというかたくなな先人の意思もあり、舞鶴では相変わらず昔ながらの伝統の製法を残し続けていたのである。

つまり、その頃は、組合はかまぼこ屋さんである組合員さんに、必要なだけ鮮魚を供給して、組合員さんが、それぞれの工場で、魚の頭、内臓、骨、皮を取り除いて、魚の身だけを取り出し、それを水で晒して、脱水して、かまぼこの原料となる すりみを製造し、それをさらに加工してかまぼこにするという一連の工程を受け持っていたわけである。

私が業界にお世話になることを決めたころ、当時のかまぼこ屋さんに行くと、薄暗いような部屋で、女工さんが魚の頭を切っている姿を見かけたし、工場の床には、 魚の頭や内臓が落ちていたり、魚の血が流れていたりして、工場そのものが生臭かったのを覚えている。

組合の職員であった私も、近くに漁師町があるとはいえ、こんな環境の職場には、おそらく将来、若い人が働きにきてくれないのではないかという不安を抱いていた。

この生すり身の加工を衛生的で機械化された工場で一括しておこなうことができれば、組合員の工場は衛生的になり、わずらわしい鮮魚の買付、加工に時間をとられなくて済むのではと考えた当時の役職員が、長年の構想をペースに、舞鶴市和田の水産加工センター(協)内に、昭和54年に組合の生スリミ生産直営工業を建設したのであった。

舞鶴かまぼこ協同組合として、加工センターの排水処理施設などを含めて 数億円の投資をして建設した最新の施設“すりみ工場”も、すでに34年目をむかえ、あちこちが老朽化してきているのが現状である。

舞鶴かまぼこのこだわりは“生すりみ”にありというくらい、この地元の鮮魚からつくる生すりみを舞鶴かまぼこに配合することそのものが舞鶴かまぼこの“こだわり”であり、この伝統の製法をこれからもひき続いて受け継いでいく為には、老朽化してきたすりみ工場を建て替え、いつか“新”すりみ工場の建設していかねばという思いもある。

舞鶴市民にこれだけ愛されて育てられてきた“舞鶴かまぼこ”の伝統の味をそう簡単に消し去るわけにはいかないからである。

伝統を守るということは、現在の社会情勢、自然環境の中では、それなりに厳しい道のりであることも予想される。

すりみ工場は、現在、自動ラインの処理機械を配し、女子従業員と工場長の数名で運営している。この職場に夢を与えることができるかどうか、一番にリスクと感じていてるのは地元の漁業資源の将来であり、最近の漁獲量の低迷には大いに不安を抱かざるを得ないのである。

「かまぼこ博士のかまぼこ百科」は、舞鶴かまぼこ協同組合の辻義雄専務理事(舞鶴市民から「かまぼこ博士」と呼ばれています。)が執筆され、2011年から約4年間にわたり、舞鶴市民新聞に連載されたものです。かまぼこ、とりわけ舞鶴かまぼこへの愛に満ちた「かまぼこ博士のかまぼこ百科①~㊺」を順次掲載します。読めばあなたも「かまぼこ博士」。そして、舞鶴かまぼこがとても食べたくなってしまうでしょう。

なお、当コラムに掲載するにあたっては原文のままとし、日時や役職、社名等も当時のままとしています。また、今では存在しないメーカー、商品もありますのがご了承ください。

かまぼこが初めて我が国の文献に登場したのは西暦1115年、関白右大臣の祝宴の膳に挿絵入りで登場していることは、このシリーズの最初の投稿で述べた。

つまりそれから数えても、今年はちょうど900年目にあたるわけである。おそらく文献に出る少し前には、世の中に“かまぼこ”が登場していたと思われるので、想像するに 1000年近く前に日本人が発明し、日本人が食べ続けてきた加工食品ということができる。

さて、日本の伝統食品の代表格といえば、かまぼこの他に、味噌、納豆、豆腐などといったものがあるが、味噌そのものの発祥は中国であり、実際いつごろ日本に伝わってきたのかということは、諸説ありはっきりしないそうである。

しかし、巷の間で、味噌汁が広まったのは西暦1400年ごろであると言われているので、それから数えて615年目ということになる。

また、現在、我々が普通に食べている糸ひき納豆は、できたのが西暦1500年頃といわれているので、今年で515年ということになるそうである。

豆腐については、西暦1183年の奈良の春日大社の神主さんの日記にはじめて登場していることから数えても今年が832年目ということになる。

こうした日本の他の伝統食品と比較しても、かまぼこがいかに古い歴史をもっているかがおわかりいただけると思う。

現在、かまぼこがはじめて文献に登場してから900年の今年は、かまぼこ組合の全国組織である全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会(略して全蒲と呼んでいる) では、かまぼこ900年のお祝いと感謝の意味を含めた色んな催しを全国で実施するように呼び掛けている。かまぼことちくわのキャラクターである“かまぴー”と“ちっくる”をあしらったピンバッチなども作り、全国のかまぼこ関係者がそれを身につけて、話題性を広げていこうというようなことも実施している。

ここ舞鶴でも、今年は、いろんなイベントを実施する中で、“かまぼこ900年”を祝して、長く続いてきたご愛顧に感謝をしていかねばいけないと考えている。

現在発見されているかまぼこが掲載された最古の文献「類聚雑要抄」には、図の中にさしみのようなものもたくさん見られる事から、当時の海の魚である“タイ”や“ヒラメ”といった魚が海水容器詰めで、川を伝って京の都に運び込まれていたのではないかと想像することができる。

古くは、かまぼこの原料も、海水魚だけでなく、淡水魚である鯉、ナマズなども使われていたようであるが、淡水魚を使わずに、こうした海水魚が原料として使われるようになると、かまぼこの味や品質も格段の向上が見られたのではないかと想像する。

京都の祇園祭の時期に欠かせないハモ料理も、海のない京都市内で生きのよい魚を食べるためには、ハモのような生命力の強い魚に依存していた伝統が残されているからかもしれない。今年、全蒲では、かまぼこの登場した最古の文献の舞台となった古都、京都において、老舗料理店のご協力を得て、当時のかまぼこや料理を再現しようという計画もたてているようである。

「かまぼこ博士のかまぼこ百科」は、舞鶴かまぼこ協同組合の辻義雄専務理事(舞鶴市民から「かまぼこ博士」と呼ばれています。)が執筆され、2011年から約4年間にわたり、舞鶴市民新聞に連載されたものです。かまぼこ、とりわけ舞鶴かまぼこへの愛に満ちた「かまぼこ博士のかまぼこ百科①~㊺」を順次掲載します。読めばあなたも「かまぼこ博士」。そして、舞鶴かまぼこがとても食べたくなってしまうでしょう。

なお、当コラムに掲載するにあたっては原文のままとし、日時や役職、社名等も当時のままとしています。また、今では存在しないメーカー、商品もありますのがご了承ください。

最近、旅行も発地型から着地型のものに変化し、以前のような団体旅行のいわゆる物見遊山型から、少人数の参加体験型の観光に様変わりしているようである。

そこで、以前から、舞鶴の名産加工品である“かまぼこ”の製造体験を観光客にしていただくことのできる施設があれば、そうした地域の観光資源の一つになりえるのでないかと思っていた。過去には、かまぼこ生産者の工場の一角を借りて、小中学生にかまぼこの製造の真似事のような体験をしていただりしてもらったことがあるが、現場の機械器具をお借りしながらの作業なので、何かとスムーズにゆかず、体験のお世話している我々もかまぼこ屋さんの仕事の邪魔をしているようで、なかなかうまくいかなかった経験があった。

また、そういう体験施設を別に作ることに対しては、費用対効果という意味合いから、なかなか組合として設置に踏み切ることができずにいたわけであるが、舞鶴市のチャレンジファンドという制度があることを知り、この体験施設が“舞鶴の観光にとってぜひとも必要であり、舞鶴のかまぼこ業界にとっても宣伝効果があるので、せひ投資をしていただきたい”という熱いプレゼンテーションを行い、幸いにもそれが市に認められ、平成25年の春に組合の倉庫の一部を改造し、体験ができる機械器具を導入し、“舞鶴かまぼこ手作り体験工房”が立ち上げることができたのであった。

当面は、組合の職員の中で、かまぼこなどの技術を理解し、ある程度、現場経験のある私が先生となって、お越しいただいた観光客(生徒)に、かまぼこのことを楽しく教え、実際に手作りをしていただき、その場で製品にして、できたての味を たのしんでいただく仕組みをつくりあげたが、それが平成25年5月のことであった。

それから、一年間は、一日10人までという限られたスペースで体験をしていただいていたが、独自で宣伝もしながら、まいづる広域観光公社への予約客や取引先の研修に利用していただいたりしたため、初年度とはいえ、年間で250名ほどのお客様に手づくり体験をしていただいた。

しかしながら、定員10名という枠をはずさないことには、ちょっとした団体のお客様を逃がしてしまうことになる為、開業後一年経過したところで、思い切って一度に20名以上収容できるように倉庫を改造してスペースをひろげた。

また、作業台や、体験用具などを人数分揃え、壁一面に「かまぼこができるまで」の LED付きの大型パネル(オリジナル))を作って設置し、製造工程の説明が眼で見ながら理解できるようにした。また、今後、舞鶴も海外からの観光客も増えることを想定し、体験工房内の表示という表示はすべて英語表記をすることにした。

その甲斐あって、2年目は4月からの約半年で初年度の来客数を超えてしまった。

当初は子供が多いのではないかと予想していたが、これまでのところでは、大人の方が圧倒的に多く、しかも、少ないだろうと予想していた20歳代のお客様がけっこう増えている。彼らの多くはインターネットを通じて工房のことを知り、体験の申し込みをしてくれていることもわかった。工房に来た観光客に、ここでもいろんな情報を流すことができるし、逆にお客様から、舞鶴の観光について生の声を聴くこともできるので、なかなかやりがいのある仕事に思えてきている今日このごろである。

「かまぼこ博士のかまぼこ百科」は、舞鶴かまぼこ協同組合の辻義雄専務理事(舞鶴市民から「かまぼこ博士」と呼ばれています。)が執筆され、2011年から約4年間にわたり、舞鶴市民新聞に連載されたものです。かまぼこ、とりわけ舞鶴かまぼこへの愛に満ちた「かまぼこ博士のかまぼこ百科①~㊺」を順次掲載します。読めばあなたも「かまぼこ博士」。そして、舞鶴かまぼこがとても食べたくなってしまうでしょう。

なお、当コラムに掲載するにあたっては原文のままとし、日時や役職、社名等も当時のままとしています。また、今では存在しないメーカー、商品もありますのがご了承ください。

今回、魚肉加工の先進地の日本から、お隣の韓国に技術指導という名目で足を運んだわけであるが、言葉の障壁もあり、事前に質問状がメールで届いても、相手が何を聞いているのか?あるいは原材料の名称でも、当方では利用していないものもあり、それがなんだかわからないまま、現地に飛んだわけである。

とにかく、工場の規模は相当大きく、工場そのものが、最初から工場として建てられたものではなく、どこかのマンションビルをそのまま買い取って、改造して建てたような工場であった。マンションとマンションの間をぶち抜いて廊下にしたりと、日本の製造メーカーからは考えられないような工場空間であった。

また、同じ練り製品といっても、機械はほとんど日本製で、日本から機械も生産技術も韓国に輸出されたものではあったが、そこで生産されている製品は、私たち日本が美味しいと思うような食感をもったものではなかった。品質改良も、私の今回の技術指導に求められていた目的の一つであったが、日本人と韓国人とは食への志向が違い、めざすものが違うために話は平行線に終わってしまった。

製造現場へいくと、日本の中小のかまぼこメーカーとは違い、働いているのが若い人たちばかりであるのに驚く、特に工場長であっても、30歳後半と、私などよりもずっと若かった。

最後の日に、今回派遣を要請してきた会社の常務と顔をあわせ、夕食をとったときに彼が私と同年齢だと知り、韓国では大会社の役員も若いのに驚くと同時に、韓国の年寄りはどこでなにをしているんだろうかと不思議に思ってしまった。

工場の食品衛生については、かなり気を使っており、逆に我々が勉強をさせられる面も多々あったように思う。これもヨーロッパ向けなどに製品を輸出していることから考えるとじゅうぶんうなずけるのであった。

たしかに製造機械や、設備そのものは、日本の中小企業と比較すると格段上ではあったし、生産管理という意味では、日本と同等、あるいはそれ以上のように感じた。

しかしながら、使っている原料、副原料にかんしても、なぜそれを入れるのかといった基本的な理論であるとか、科学的根拠などについての学習は、まだまだだなと感じたのも事実である。

隣の外国への出張であったが、ほとんど工場とホテルにカンズメ状態で、観光とはほど遠い出張になり、しかも日本に帰ってくるまで一円もお金を使わなかった(使えなかった)ような状態であったので、次回、韓国に行くことがあれば、もう少し、その国の様子を色々と見てまわる時間もとりたいなどと思ってしまった。

幸い、その後、私に技術指導のオファーはなく、韓国へいくこともなかったが、さいごまで譲れなかった“かまぼこの美味しさ”に固執しすぎて、案外、頭の固い日本の先生と嫌われたかもしれない。

「かまぼこ博士のかまぼこ百科」は、舞鶴かまぼこ協同組合の辻義雄専務理事(舞鶴市民から「かまぼこ博士」と呼ばれています。)が執筆され、2011年から約4年間にわたり、舞鶴市民新聞に連載されたものです。かまぼこ、とりわけ舞鶴かまぼこへの愛に満ちた「かまぼこ博士のかまぼこ百科①~㊺」を順次掲載します。読めばあなたも「かまぼこ博士」。そして、舞鶴かまぼこがとても食べたくなってしまうでしょう。

なお、当コラムに掲載するにあたっては原文のままとし、日時や役職、社名等も当時のままとしています。また、今では存在しないメーカー、商品もありますのがご了承ください。

これだけの大きな工場の中に、かまぼこの成型機と蒸しの部屋があったが、失礼な言い方かもしれないが、かまぼこ最大手、紀文の工場の中に家族経営の蒲鉾屋さんが使っている機械があるというようなものであり、板かまぼこの需要は現在の韓国ではほとんどないというのが実態であった。

仮にこのまま、輸出向けに量産したとしても、日本の市場では彼らのかまぼこはほとんど売れないだろう。ただ、うどんなどに薄切りしていれるなどの業務用素材としては、近い将来、日本にも輸出される可能性はないとはいえないだろう。(いくらかは入ってきているのだろう)

種物のはいった揚げ物も生産していたが、種物が細切されていて、日本では、種物はあまり細かくすると何が入っているのかわからないので、もう少し大きい状態で製品化するのだと言うと、逆に「韓国では種物の大きいものは気持ち悪がられる」という工場スタッフもいて、これも食文化の違いを感じた。だが技術の人間があとで、「具材の大きさが大きいと異物混入を防止できにくくなる」と言っていたのを 思い出す。はて?具材の入った商品もフィルターをかけてたっけ??思い出せない。

ボイル後の水冷却のあとの水拭きを完全にしないままダンボールケースにつめていたのでダンボールが水で湿ってクレームは来ないか?と聞くと「他のメーカーではかなりクレームになっているが、当社ではクレームは少ない。ただ、数件はある。」との返事だったので、数件、最新の風圧で水滴を吹き飛ばす装置や、殺菌液を含んだ不織布で表面水を除去する方式の機械などの紹介をしておいた。

なつかしいソーセージラインに入ると、このラインが一番厳しく衛生管理されているとの工場スタッフの話に、「レトルト食品なのに、日本とは正反対の対応だな」と日本チームの二人は同時に喋っていた。

なつかしいソーセージのバッカー、結束機械(KAP)が3台稼動していた。サイレントカッターは下のラインでは見慣れた日本製が多かったが、ここはどうも、丸大時代によく使っていたヨーロッパスタイルのサイレントカッターであるので、聞いてみるとスイス製の機械であるということであった。畜肉の繊維をカットするのはやはり、日本製よりもスイス製などのほうが優れているということであった。事実、私がかつて勤めていた丸大食品でも、ドイツ製のサイデルマンをかなり使用していたのを思い出す。

レトルト釜は回転式のものが導入されていた。さらに、パッカーのカットフィルムの部分から細菌汚染が始まるので、これを殺菌するようにと前もって指導していたら、すでにレトルトが終わったソーセージをもう一度、殺菌洗浄している工程が別にあることを知らされて、さすがだなあと感心した。