かまぼこ博士のかまぼこ百科

「かまぼこ博士のかまぼこ百科」は、舞鶴かまぼこ協同組合の辻義雄専務理事(舞鶴市民から「かまぼこと博士」呼ばれています。)が執筆され、2011年から約4年間にわたり、舞鶴市民新聞に連載されたものです。かまぼこ、とりわけ舞鶴かまぼこへの愛に満ちた「かまぼこ博士のかまぼこ百科①~㊺」を順次掲載します。読めばあなたも「かまぼこ博士」。そして、舞鶴かまぼこがとても食べたくなってしまうでしょう。

なお、当コラムに掲載するにあたっては原文のままとし、日時や役職、社名等も当時のままとしています。また、今では存在しないメーカー、商品もありますのがご了承ください。

舞鶴かまぼこの原料魚(その4)

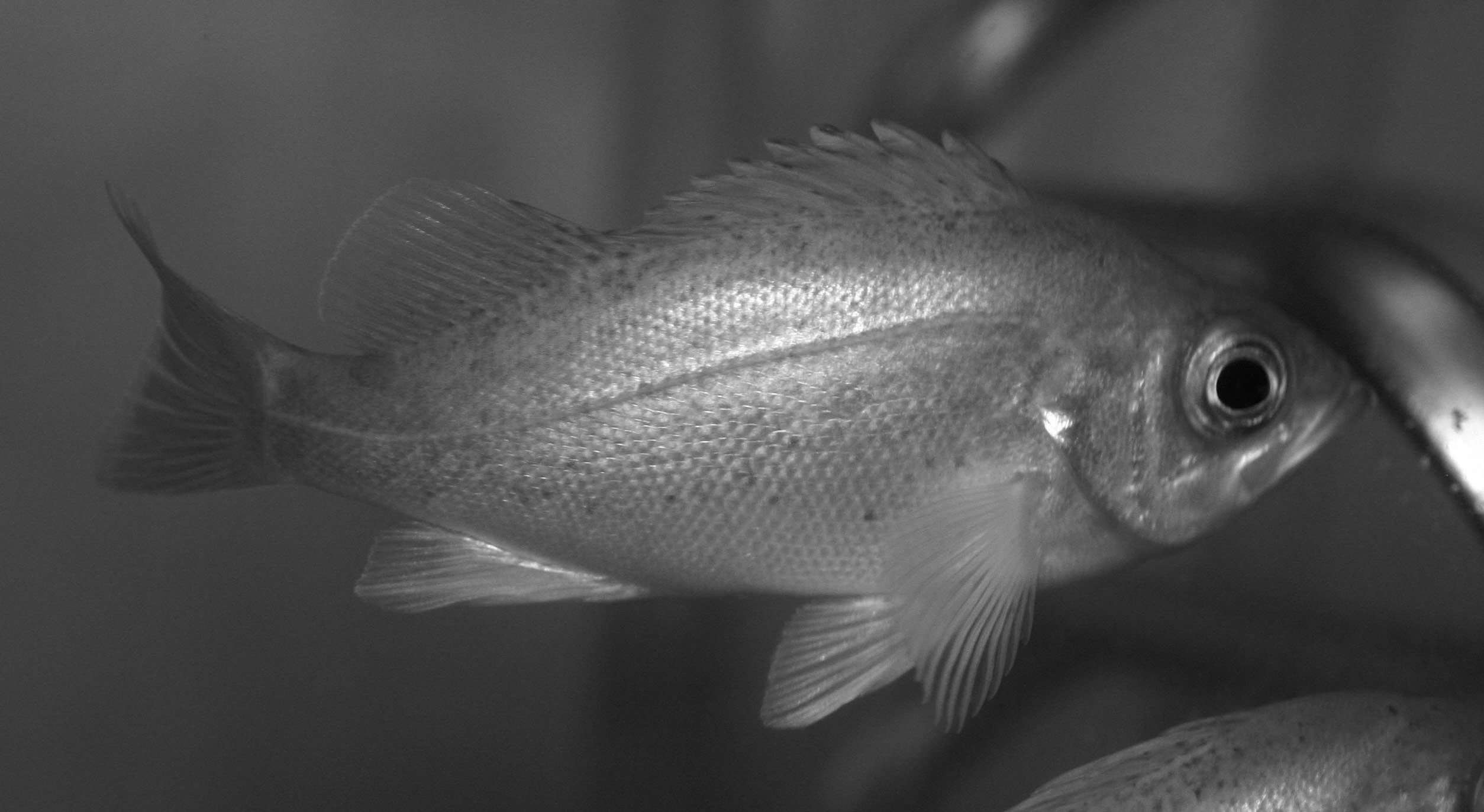

イトヨリダイはスズキ目、イトヨリ科に属し、南日本から東南アジアに分布している。

紅色に輝くからだの側面に八本の銀色の線が入っている美しい魚であるイトヨリダイの名前にはタイがついているが、いっぱんに言う鯛(タイ)ではないため、この魚をつかったからといって、練り製品に“鯛ちくわ”“鯛かまぼこ”などというネーミングをつけることは虚偽表示として認められていない。 そのため、舞鶴の鯛ちくわ(丸海謹製)にはレンコダイを原料として使っている。

日本海でのイトヨリの漁獲量は少ないが、南シナ海、シャム湾、ベンガル湾などの比較的温帯、熱帯の海ではイトヨリダイが大量に底引き網で漁獲されている。

そのため、タイ、インドなどの東南アジアでは、重要な冷凍すりみの原料魚となり、製造したすりみは、自国のほか、日本、欧州など世界中に輸出されている。

舞鶴でも、この魚については、鮮魚から生すりみにすることはほとんど無く、今ではほとんど商社経由で冷凍すりみを東南アジアから輸入している。

東日本の煉製品メーカーが、スケソウダラなどの北の魚を多用しているのに対して、西日本の煉製品メーカーは、イトヨリなどの東南アジアものを多用する傾向がある。

舞鶴では、東南アジアのイトヨリダイのすりみは、品質の高いものだけを輸入して使用しているが、北の魚、地元の魚、南の魚をバランスよく使っている珍しい生産地と言ってもよいだろう。

イトヨリダイは、低温でも高温でもよく座り(本加熱前の温度処理で弾力がますことを坐りという)がかかるが、これも60℃くらいの温度で前処理すると、あとで90℃で蒸しあげても弾力が極端に低下する。 これは先に、グチやエソで述べたことと同様の現象であり、この温度帯がプロテアーゼ(タンパク分解酵素)の働きをよくすることが原因であるといわれている。

グチと同様、イトヨリダイも重合リン酸塩を加えると塩ずり肉の粘度が低下して、だれやすくなる。

昔から、舞鶴では、このダレを嫌う為に、冷凍すりみも無塩すりみよりも加塩すりみ(塩がはいっているかわりに重合リン酸塩が入っていないもの)をよく使っていた。

しかし、最近では、いろんな研究開発が進み、無塩すりみもうまく使えるようになってきている。

いずれにしても、イトヨリダイは坐りという予備加熱の工程を入れることで、強い弾力をつくり、一般的にスケソウダラよりも味が良いことから、板かまぼこにもすこし配合されていることが多い。

しかしながら、このイトヨリダイすりみの生産地であったタイ、インドの資源も近年では、近隣諸国の国情不安定さと燃料の高騰、資源の枯渇化により三重苦の状態になってきており、生産地はインドネシア、マレーシアに徐々に移ってきているように思える。

写真1

写真1 写真2

写真2 写真3

写真3